Гора и малахит (Хтонь I)

Nov. 21st, 2009 02:19 amПосле летнего разговора с ![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif) anna_muradova у меня возникла идея изложить свое понимание сказов Бажова о Хозяйке Медной Горы. Попробую сделать это в цикле "Хтонь", который буду писать медленно и нерегулярно. Правда, надеюсь на то, что справлюсь с материалом - рано или поздно - количество сказов на эту тему не так уж велико.

anna_muradova у меня возникла идея изложить свое понимание сказов Бажова о Хозяйке Медной Горы. Попробую сделать это в цикле "Хтонь", который буду писать медленно и нерегулярно. Правда, надеюсь на то, что справлюсь с материалом - рано или поздно - количество сказов на эту тему не так уж велико.

Специфический литературный жанр Бажова – близок, по-моему, к "лживым" сагам . Как и в сагах - у Бажова в сказах практически всегда есть реальная человеческая история, в которую вплетено то, что филологи называют "быличками". Такое переплетение не ново для России – но Гоголь писал такие вещи более литературно, а, скажем, Платонов и те, кто шел за ним превращали реальность в "былички", "остраняли ее".

Однако Бажов был слишком своеобразен в выборе темы, поэтому мне трудно сказать, кто же ему наследовал.

Из того, что я прочел, могу вспомнить только Сибирскую жуть А.Бушкова и А.Буровского, какие-то вплетения "быличек" в тексты Гр.Федосеева.

Но вполне вероятно, что в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке – на территориях, куда переместился фронтир Российской ойкумены после Урала - были созданы и другие тексты в подобном стиле, не очень известные широкому читателю.

У Бажова ценно то, что он прост, бесхитростен "близок народу", но, несмотря на это – а может быть и в силу этого – часто коньюнктурен и утрирует "классовую ненависть".

Поэтому при чтении его сказы воспринимаются читателем (и воспринимались мной в детстве) как рассказы твоего собственного деда.

По моему впечатлению, Бажов практически не находился в литературном процессе и если обращался к архетипам - то делал это напрямую, без литературных посредников. Ведь дедушка-рассказчик, живший на Полевском заводе, вероятно, не читал первоисточников - скажем, Шекспира, соответственно, рассказывая он практически не использует заимствованных или вторичных оборотов, отсылающих к литературным прототипам, даже к евангельским прототипам – употребление которых в русской литературе более чем регулярно.

Я, правда, нашел утверждение А.Чадаева о том, что история Данилы и Катерины – это своего рода переложение истории Кая и Герды Андерсена, но не вполне согласен с ним. У этих двух историй могут быть общие корни, но и только.

Для того, чтобы включиться в тему надо поговорить о том, что (на самом деле) породило Хозяйку. А это две сущности - малахит и гора.

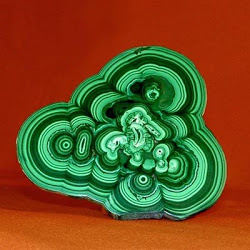

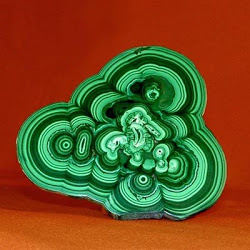

О малахите

Практически полная информация об уральском малахите выложена в электронной версии двухтомного монографического альбома В. Б. Семёнова "Малахит" (Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1987) , в котором показана история самого представительного уральского камня.

Но несмотря на то, что малахит использовался как поделочный камень с древности – на Урале в середине 18 века, малахит был, прежде всего, легкоплавкой медной рудой - так как температура выплавки меди из карбонатной руды - малахита много ниже, чем из сульфидных руд.

Продвижением малахита в России в качестве поделочного камня высокого класса занялся, в частности, "барин" Бажовских сказов Алексей Турчанинов . Однако, обработка декоративного камня в его владениях началась не с малахита - а с мрамора - в 1765 году была построена Горнощитская мраморная фабрика в селе Мраморском (на которой работали "мраморские" сказов Бажова). Нужно отметить и то, что высокое качество малахита на Гумешках прямо связано с высоким качеством здешнего мрамора - именно мармор превращается в малахит в процессе вторичного оруденения.

В 1770 году Урал посетил Паллас подробно описавший малахит и его виды. В то время различали два типа малахита -

«лазурно-бирюзовый», который «скорлуповат как известных ростков, который, несмотря для умеренную его твердость, к полированию очень способен»

«плиссированный» — «из нутри к наруже равно разлучист, цветом темен, тяжел, богатее первого, на поверхности как вельвет, а на изломе наравне атлас» (шелковый малахит из которого сделано платье Хозяйки)

По описанию Палласа яснополосчатый, натечный, «лазурный» малахит ценился в пять раз дороже «плисового», у которого подобные натечные узоры были плохо различимы.

О горе

Гора у которой есть Хозяйка - это не "гора" (в нашем сегодняшнем понимании - заметная, хорошо выраженная в рельефе возвышенность) а месторождение, рудник. В сегодняшней речи сохранилась масса производных слов от "старого" значения слова "гора" (есть юридический термин "горный отвод", например). Так - горнорабочий - это не тот, кто работает на возвышенности - а тот, кто спускается в шахту, в карьер (получилась чисто российская амбивалентность - когда одно и то же слово обозначает противоположные понятия).

Гора Хозяйки - это рудник Гумешки (название его происходит от слова «гуменце» - невысокий пологий холм). И этот рудник с которым связаны все события сказов о Хозяйке Медной Горы, представлял собой уже в момент действия сказа, не гору, а скорее, яму – горные выработки с шахтами и шурфами.

Меня поразило то, что сам Бажов это себе не вполне представлял. Он написал:

Когда же через несколько дней увидел Гумешки вблизи, то чуть не расплакался от обиды. Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нем даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами.

Классическое описание меднорудных месторождений Урала, включая Гумешки, можно найти в книге Дюпарка и Сигга "Медные месторождения в Сысертской даче на Урале" 1914 которую я здесь выложил. А без особенных деталей можно рассказать следующее:

Гумешки – меднорудное месторождение известково-скарнового типа.

Оно образовалось в зоне ореола гранодиоритной интрузии, прорвавшей слои мраморизованного известняка. Прорыв интрузии сопровождался выходом из глубоких слоев литосферы к поверхности горячих магматогенных растворов, насыщенных солями меди, сформировавших первичные медные руды Гумешек.

Первичные руды образованные медистыми магнетитами, обогащенными пиритом и халькопиритом, в поверхностных условиях претерпели глубокое окисление. В зоне окисления первичных руд, соли меди растворялись в воде, разрушавшей слои мраморов, в результате чего формировались вторичные отложения карбоната меди – малахита в виде россыпей, корок или «погребов» - заполненных малахитом карстовых пустот в мраморах.

Гумешевское месторождение разрабатывалось по крайней мере с I тысячелетия до н.э.. Неподалеку от рудника на горе Думная сохранились остатки печей, в которых плавили медную руду, а в поселении II века до н.э. на Дону найдены кусочки малахита из Гумешек.

В 1702 году месторождение было открыто вторично рудознатцами С. Бабиным и К. Сулеевым и начало разрабатываться с 1709. К 1758 году Гумешки стали крупнейшим медным месторождением на Урале. Из его руды ежегодно выплавляли 460-480 тонн меди.

В 1756 году Полевской и Сысертский медеплавильные заводы были отданы в «вечное и потомственное владение» богатому соликамскому купцу А. Ф. Турчанинову .

Добыча малахита на руднике продолжалась до 1871 года, на протяжении XVIII-XIX веков здесь было добыто около 1.5 миллиона тонн сортированной руды из которой было выплавлено 17 тысяч тонн меди.

Со второй половины XVIII века Гумешевский рудник стал основным поставщиком малахита для изготовления украшений и отделки дворцов.

В 1770 году на руднике была добыта цельная малахитовая глыба весом более 2.7 тонн. Монолитный штуф малахита весом 1504 кг был добыт в 1775 году и в 1789 году подарен владельцами рудника Екатерине II (хранится в Горном музее Петербургского Горного Института).

Богатые малахитом участки в XVIII-XIX веке отрабатывались вертикальными выработками, пробитыми рядами в строгом геометрическом порядке. Всего здесь было около 200 шахт и шурфов имевшими вид обустроенных выработок.

Шахты закладывались до глубины не разрушенного карстом мраморного основания – «плотика», залегавшего на глубине 30-40 метров. Горизонтальные выработки были сравнительно невелики и описывались современниками как «норы». Такая система отработки была изобретением местных рудокопов. Выбрать ее заставила большая обводненность залежи. Уровень грунтовых вод находился на глубине 10-15 метров, а рудовмещающими породами были пропитанные водой глины с обилием плывунов. В таких условиях горизонтальные выработки даже с хорошими крепями не могли служить более года.

В начале XX века, с внедрением в практику химических технологий извлечения сырья из руды, в Полевском был построен гидрометаллургический завод, предназначенный для извлечения меди из окисленных руд, а в 1907 году на его месте возвели сернокислотный - ныне Полевской криолитовый завод.

Криолитовый завод специализируется (в какой-то мере он функционирует до сегодняшнего дня) на производстве соединений фтора - кислоты фтористоводородной, алюминия трифторида, искусственнного криолита, натрия фтористого - необходимых для приготовления и корректировки электролитов при электролизе алюминия, применяемых в стекольной промышленности для производства хрусталя, оптики и т.д.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Гумешевский рудник был поставлен на мокрую консервацию. Но в 1950 году по проекту института "Унипромедь" были начаты работы по восстановлению рудника. 27 декабря 1959 года, когда праздновалось 250-летие рудника, был подписан акт о приемке в эксплуатацию его первой очереди.

За 25 лет работы после этого дня было выдано руды в несколько раз больше, чем за всю его дореволюционную историю но в 1994 году в связи с отработкой запасов руды в центральной части месторождения и большим притоком воды, было принято решение работы по дальнейшей добыче руду прекратить и подземные горные работы ликвидировать. Сейчас горные выработки затоплены.

Вид Гумешек весной 2009 года (фото - enotogorsk.ru)

Южная часть карьера, перед железной дорогой, огорожена колючей проволокой, так как опасна для экскурсий. Северная, за железной дорогой, представляет собой провал, образовавшийся в результате оседания почвы над старыми шахтами. Длина карьера-провала около 500 метров, ширина до 150 и глубина до 15 метров. В южной части карьера сохранились остатки старой шахтной крепи, по краям — отвалы глинистых и скальных пород, отбросы рудной массы...

В доступном для осмотра месте можно отыскать малахит в виде примазки на железной руде или жилок внутри руды. Реже — более удачливым — может попасть небольшая почка малахита.

В советское время, жители Полевского так писали о своих детских впечатлениях от Гумешек :

В ту пору старшие строго-настрого наказывали не ходить на Гумешки, за плотинку.

Бабушка наша так и говорила:

- Не ползайте туда, в Гумешки-то!

Прекрасно запомнились почему-то услышанные когда-то вопли – кого-то нещадно драли в соседнем дворе. Прибежал домой с ужасом в глазах и спрашиваю:

- За что так бьют его?

- Как за что? – отвечают.

– Чтоб в Гумешки не лазил. Суседи видали там ево, сказали.

Долгое время я считал, что Гумешки – это что-то страшное, как огарковая гора.

Жгли на заводе в башенном цехе колчедан да серу горючую, чтоб кислоту получить, а золу на вагонетках вывозили и вываливали ниже плотины, где и была эта страшенная гора. Темная, красно-коричневая, она таила в себе огненный жар, который держался внутри очень долго. Много ребятишек поплатилось за любопытство. Залезут за брошенным противогазом, да и провалятся в пекло. Одногодок мой, Генка Островский, так и остался калекой. Пока добежал до пруда, ноги и сгорели.

Каждый день утром, перед обедом и вечером над заводом раздавался длинный и протяжный гудок. Ватажки ребят или бабушки гуськом с котомочками шли к заводу с едой. Свеженькое да горяченькое лучше, чем всухомятку да кое-как. Настала пора приобщить к этому и меня. Взяла бабушка узелок и пошли мы. Радости моей не было конца. Ведь к тому времени я уже всем уши прожужжал про Гумешки: что это такое?

Осторожно, как всегда, прошли по гудящей (от рвущейся из-под заплота воды) плотине, в которой уже не хватало многих досок, и пошли не как обычно, к заводской бане, а направо. Кончился высоченный забор, и открылась удивительно непривлекательная, даже устрашающая картина: вдаль уходило грязное, коричневое болото, с большущими кочками и кривыми уродками-березками.

- Вот это и есть болото Гумешевское, - пояснила бабушка.

Болото у Гумешек (фото - enotogorsk.ru)

Разочарованию моему не было предела. Зачем тогда ребята сюда лазили? Где они тут свинец искали?

Специфический литературный жанр Бажова – близок, по-моему, к "лживым" сагам . Как и в сагах - у Бажова в сказах практически всегда есть реальная человеческая история, в которую вплетено то, что филологи называют "быличками". Такое переплетение не ново для России – но Гоголь писал такие вещи более литературно, а, скажем, Платонов и те, кто шел за ним превращали реальность в "былички", "остраняли ее".

Однако Бажов был слишком своеобразен в выборе темы, поэтому мне трудно сказать, кто же ему наследовал.

Из того, что я прочел, могу вспомнить только Сибирскую жуть А.Бушкова и А.Буровского, какие-то вплетения "быличек" в тексты Гр.Федосеева.

Но вполне вероятно, что в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке – на территориях, куда переместился фронтир Российской ойкумены после Урала - были созданы и другие тексты в подобном стиле, не очень известные широкому читателю.

У Бажова ценно то, что он прост, бесхитростен "близок народу", но, несмотря на это – а может быть и в силу этого – часто коньюнктурен и утрирует "классовую ненависть".

Поэтому при чтении его сказы воспринимаются читателем (и воспринимались мной в детстве) как рассказы твоего собственного деда.

По моему впечатлению, Бажов практически не находился в литературном процессе и если обращался к архетипам - то делал это напрямую, без литературных посредников. Ведь дедушка-рассказчик, живший на Полевском заводе, вероятно, не читал первоисточников - скажем, Шекспира, соответственно, рассказывая он практически не использует заимствованных или вторичных оборотов, отсылающих к литературным прототипам, даже к евангельским прототипам – употребление которых в русской литературе более чем регулярно.

Я, правда, нашел утверждение А.Чадаева о том, что история Данилы и Катерины – это своего рода переложение истории Кая и Герды Андерсена, но не вполне согласен с ним. У этих двух историй могут быть общие корни, но и только.

Для того, чтобы включиться в тему надо поговорить о том, что (на самом деле) породило Хозяйку. А это две сущности - малахит и гора.

О малахите

Практически полная информация об уральском малахите выложена в электронной версии двухтомного монографического альбома В. Б. Семёнова "Малахит" (Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1987) , в котором показана история самого представительного уральского камня.

Но несмотря на то, что малахит использовался как поделочный камень с древности – на Урале в середине 18 века, малахит был, прежде всего, легкоплавкой медной рудой - так как температура выплавки меди из карбонатной руды - малахита много ниже, чем из сульфидных руд.

Продвижением малахита в России в качестве поделочного камня высокого класса занялся, в частности, "барин" Бажовских сказов Алексей Турчанинов . Однако, обработка декоративного камня в его владениях началась не с малахита - а с мрамора - в 1765 году была построена Горнощитская мраморная фабрика в селе Мраморском (на которой работали "мраморские" сказов Бажова). Нужно отметить и то, что высокое качество малахита на Гумешках прямо связано с высоким качеством здешнего мрамора - именно мармор превращается в малахит в процессе вторичного оруденения.

В 1770 году Урал посетил Паллас подробно описавший малахит и его виды. В то время различали два типа малахита -

«лазурно-бирюзовый», который «скорлуповат как известных ростков, который, несмотря для умеренную его твердость, к полированию очень способен»

«плиссированный» — «из нутри к наруже равно разлучист, цветом темен, тяжел, богатее первого, на поверхности как вельвет, а на изломе наравне атлас» (шелковый малахит из которого сделано платье Хозяйки)

По описанию Палласа яснополосчатый, натечный, «лазурный» малахит ценился в пять раз дороже «плисового», у которого подобные натечные узоры были плохо различимы.

О горе

Гора у которой есть Хозяйка - это не "гора" (в нашем сегодняшнем понимании - заметная, хорошо выраженная в рельефе возвышенность) а месторождение, рудник. В сегодняшней речи сохранилась масса производных слов от "старого" значения слова "гора" (есть юридический термин "горный отвод", например). Так - горнорабочий - это не тот, кто работает на возвышенности - а тот, кто спускается в шахту, в карьер (получилась чисто российская амбивалентность - когда одно и то же слово обозначает противоположные понятия).

Гора Хозяйки - это рудник Гумешки (название его происходит от слова «гуменце» - невысокий пологий холм). И этот рудник с которым связаны все события сказов о Хозяйке Медной Горы, представлял собой уже в момент действия сказа, не гору, а скорее, яму – горные выработки с шахтами и шурфами.

Меня поразило то, что сам Бажов это себе не вполне представлял. Он написал:

Когда же через несколько дней увидел Гумешки вблизи, то чуть не расплакался от обиды. Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нем даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами.

Классическое описание меднорудных месторождений Урала, включая Гумешки, можно найти в книге Дюпарка и Сигга "Медные месторождения в Сысертской даче на Урале" 1914 которую я здесь выложил. А без особенных деталей можно рассказать следующее:

Гумешки – меднорудное месторождение известково-скарнового типа.

Оно образовалось в зоне ореола гранодиоритной интрузии, прорвавшей слои мраморизованного известняка. Прорыв интрузии сопровождался выходом из глубоких слоев литосферы к поверхности горячих магматогенных растворов, насыщенных солями меди, сформировавших первичные медные руды Гумешек.

Первичные руды образованные медистыми магнетитами, обогащенными пиритом и халькопиритом, в поверхностных условиях претерпели глубокое окисление. В зоне окисления первичных руд, соли меди растворялись в воде, разрушавшей слои мраморов, в результате чего формировались вторичные отложения карбоната меди – малахита в виде россыпей, корок или «погребов» - заполненных малахитом карстовых пустот в мраморах.

Гумешевское месторождение разрабатывалось по крайней мере с I тысячелетия до н.э.. Неподалеку от рудника на горе Думная сохранились остатки печей, в которых плавили медную руду, а в поселении II века до н.э. на Дону найдены кусочки малахита из Гумешек.

В 1702 году месторождение было открыто вторично рудознатцами С. Бабиным и К. Сулеевым и начало разрабатываться с 1709. К 1758 году Гумешки стали крупнейшим медным месторождением на Урале. Из его руды ежегодно выплавляли 460-480 тонн меди.

В 1756 году Полевской и Сысертский медеплавильные заводы были отданы в «вечное и потомственное владение» богатому соликамскому купцу А. Ф. Турчанинову .

Добыча малахита на руднике продолжалась до 1871 года, на протяжении XVIII-XIX веков здесь было добыто около 1.5 миллиона тонн сортированной руды из которой было выплавлено 17 тысяч тонн меди.

Со второй половины XVIII века Гумешевский рудник стал основным поставщиком малахита для изготовления украшений и отделки дворцов.

В 1770 году на руднике была добыта цельная малахитовая глыба весом более 2.7 тонн. Монолитный штуф малахита весом 1504 кг был добыт в 1775 году и в 1789 году подарен владельцами рудника Екатерине II (хранится в Горном музее Петербургского Горного Института).

Богатые малахитом участки в XVIII-XIX веке отрабатывались вертикальными выработками, пробитыми рядами в строгом геометрическом порядке. Всего здесь было около 200 шахт и шурфов имевшими вид обустроенных выработок.

Шахты закладывались до глубины не разрушенного карстом мраморного основания – «плотика», залегавшего на глубине 30-40 метров. Горизонтальные выработки были сравнительно невелики и описывались современниками как «норы». Такая система отработки была изобретением местных рудокопов. Выбрать ее заставила большая обводненность залежи. Уровень грунтовых вод находился на глубине 10-15 метров, а рудовмещающими породами были пропитанные водой глины с обилием плывунов. В таких условиях горизонтальные выработки даже с хорошими крепями не могли служить более года.

В начале XX века, с внедрением в практику химических технологий извлечения сырья из руды, в Полевском был построен гидрометаллургический завод, предназначенный для извлечения меди из окисленных руд, а в 1907 году на его месте возвели сернокислотный - ныне Полевской криолитовый завод.

Криолитовый завод специализируется (в какой-то мере он функционирует до сегодняшнего дня) на производстве соединений фтора - кислоты фтористоводородной, алюминия трифторида, искусственнного криолита, натрия фтористого - необходимых для приготовления и корректировки электролитов при электролизе алюминия, применяемых в стекольной промышленности для производства хрусталя, оптики и т.д.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Гумешевский рудник был поставлен на мокрую консервацию. Но в 1950 году по проекту института "Унипромедь" были начаты работы по восстановлению рудника. 27 декабря 1959 года, когда праздновалось 250-летие рудника, был подписан акт о приемке в эксплуатацию его первой очереди.

За 25 лет работы после этого дня было выдано руды в несколько раз больше, чем за всю его дореволюционную историю но в 1994 году в связи с отработкой запасов руды в центральной части месторождения и большим притоком воды, было принято решение работы по дальнейшей добыче руду прекратить и подземные горные работы ликвидировать. Сейчас горные выработки затоплены.

Вид Гумешек весной 2009 года (фото - enotogorsk.ru)

Южная часть карьера, перед железной дорогой, огорожена колючей проволокой, так как опасна для экскурсий. Северная, за железной дорогой, представляет собой провал, образовавшийся в результате оседания почвы над старыми шахтами. Длина карьера-провала около 500 метров, ширина до 150 и глубина до 15 метров. В южной части карьера сохранились остатки старой шахтной крепи, по краям — отвалы глинистых и скальных пород, отбросы рудной массы...

В доступном для осмотра месте можно отыскать малахит в виде примазки на железной руде или жилок внутри руды. Реже — более удачливым — может попасть небольшая почка малахита.

В советское время, жители Полевского так писали о своих детских впечатлениях от Гумешек :

В ту пору старшие строго-настрого наказывали не ходить на Гумешки, за плотинку.

Бабушка наша так и говорила:

- Не ползайте туда, в Гумешки-то!

Прекрасно запомнились почему-то услышанные когда-то вопли – кого-то нещадно драли в соседнем дворе. Прибежал домой с ужасом в глазах и спрашиваю:

- За что так бьют его?

- Как за что? – отвечают.

– Чтоб в Гумешки не лазил. Суседи видали там ево, сказали.

Долгое время я считал, что Гумешки – это что-то страшное, как огарковая гора.

Жгли на заводе в башенном цехе колчедан да серу горючую, чтоб кислоту получить, а золу на вагонетках вывозили и вываливали ниже плотины, где и была эта страшенная гора. Темная, красно-коричневая, она таила в себе огненный жар, который держался внутри очень долго. Много ребятишек поплатилось за любопытство. Залезут за брошенным противогазом, да и провалятся в пекло. Одногодок мой, Генка Островский, так и остался калекой. Пока добежал до пруда, ноги и сгорели.

Каждый день утром, перед обедом и вечером над заводом раздавался длинный и протяжный гудок. Ватажки ребят или бабушки гуськом с котомочками шли к заводу с едой. Свеженькое да горяченькое лучше, чем всухомятку да кое-как. Настала пора приобщить к этому и меня. Взяла бабушка узелок и пошли мы. Радости моей не было конца. Ведь к тому времени я уже всем уши прожужжал про Гумешки: что это такое?

Осторожно, как всегда, прошли по гудящей (от рвущейся из-под заплота воды) плотине, в которой уже не хватало многих досок, и пошли не как обычно, к заводской бане, а направо. Кончился высоченный забор, и открылась удивительно непривлекательная, даже устрашающая картина: вдаль уходило грязное, коричневое болото, с большущими кочками и кривыми уродками-березками.

- Вот это и есть болото Гумешевское, - пояснила бабушка.

Болото у Гумешек (фото - enotogorsk.ru)

Разочарованию моему не было предела. Зачем тогда ребята сюда лазили? Где они тут свинец искали?

no subject

Date: 2009-11-21 05:45 pm (UTC)no subject

Date: 2009-11-21 05:50 pm (UTC)Еще четыре части будут, я думаю...

no subject

Date: 2009-11-21 07:10 pm (UTC)кстати, о горе. В немецком Berg - гора, но горнорабочие будут также Bergleute, и горная академия, которая ныне Горный институт - Bergakademie называлась. так что не факт, что это особенность языка.

И ещё предположение: горы с полезными ископаемыми часто срываются до основания (пример - КМА, там же тоже гора была). И если была интрузия, то было подняте когда-то. Второй вариант - просто обощененное для всех, кто ПИ занимается.

Видела в Горном эту глыбу малахита - большая :)

no subject

Date: 2009-11-21 08:40 pm (UTC)Насколько я помню в России сначала использовали кальку с немецкого - Бергколлегия, например. Просто вначале полезные ископаемые добывали действительно "только в горах" - а потом, когда стали добывать и в предгорьях и на равнине - название и термины уже сформировались, никто их менять не стал. Ну а здесь просто так, абсурдно выглядит...

Интрузии там выражены в рельефе - но слабо. Пермские, кажется, граниты.

no subject

Date: 2009-11-21 09:55 pm (UTC)ну дык ж, немнцы же при Екатерине горным делом занимались. Мне, кстати, это сочетание вообще не режет слух - привычна.